La période méditerranéenne de Jean Cocteau

Jean Cocteau, un « vrai Méditerranéen » d’adoption

Dans sa jeunesse, Jean Cocteau avait déjà fréquenté les rivages de la Côte d’Azur dans l’entre-deux-guerres, à l’occasion de séjours plus ou moins brefs au Cap Martin, à Grasse, à Monte-Carlo, puis à Villefranche-sur-Mer. Mais c’est à partir de 1950 qu’il s’y installe de manière beaucoup plus durable. Lors du tournage de son film Les Enfants terribles, Cocteau rencontre une admiratrice, Francine Weisweiller, qui devient immédiatement son amie et mécène. Sur son invitation, il séjourne dans la somptueuse villa qu’elle possède sur le Cap Ferrat, près de Nice, puis s’y installe une partie de l’année jusqu’à sa mort en 1963. Cocteau, qui a vécu toute sa vie en région parisienne, se sent devenir un « vrai Méditerranéen ».

Cette période dite « de Santo Sospir », du nom de la villa de son amie, coïncide avec une phase de créativité intense qui amène le poète à expérimenter avec une multitude de nouveaux médiums. On le voit ainsi s’adonner tour à tour à la décoration murale, à la peinture de chevalet, à la tapisserie, au pastel, à la céramique, aux crayons à la cire ou encore à l’art du vitrail… Cocteau utilise tous ces moyens pour explorer la couleur, en rupture nette avec la dominante noir et blanc qui a marqué son œuvre jusque-là.

Une « période méditerranéenne » foisonnante

Mais l’influence méditerranéenne se fait également sentir dans les thèmes traités par Cocteau. Pour lui, toutes les côtes baignées par cette mer « forment une sorte de patrie et les peuples qui habitent cette patrie composent une famille. » Son séjour sur la Côte d’Azur est pour lui l’occasion de se reconnecter à cette source d’inspiration apparemment inépuisable.

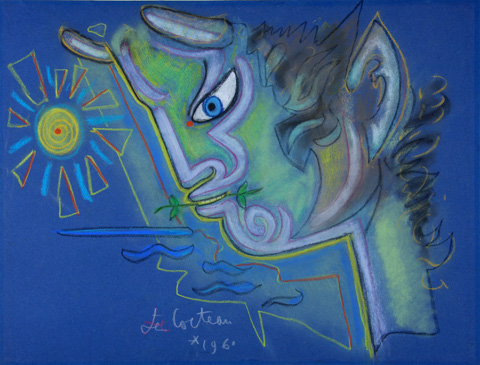

En premier lieu, Cocteau s’intéresse aux mythologies issues des civilisations antiques qui ont été baignées par cette mer au bord de laquelle il s’est établi. Les mythologies gréco-romaines sont une source d’inspiration majeure du poète depuis qu’il s’est attaché à « retendre la peau des mythes » dans les années 1920 à travers une entreprise de réécriture très personnelle des grands motifs de la tragédie grecque. Mais à partir de 1950, c’est surtout sous forme graphique qu’il continue d’explorer les aspects les plus légers de ces thèmes, au travers de séries de dessins, notamment de ses faunes, divinités mineures portant des cornes, des oreilles et des pattes de bouc, qui incarnent l’exubérance de la nature et la jeunesse éternelle.

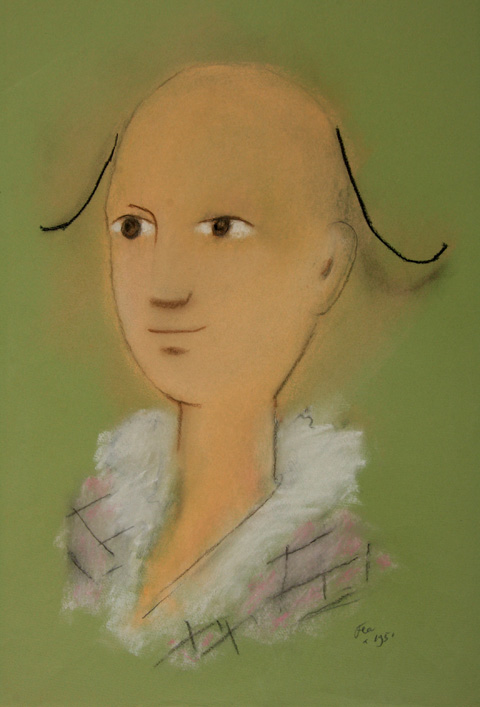

D’autres thèmes éminemment méditerranéens inspirent Cocteau, tels les personnages de la Commedia dell’arte, et tout particulièrement Arlequin, personnage emprunté à l’univers pictural de Picasso, qui fait l’objet de magnifiques dessins au pastel, mais également d’une statuette de céramique. Par ailleurs, les fameux Innamorati présentés à l’étage, bien qu’étant une création originale de Cocteau, tirent eux aussi leur nom de la Commedia dell’arte, tout autant que leur théâtralité et leur sens du grotesque.

L’Espagne est présente à travers un autre thème hérité de Picasso, les scènes tauromachiques, que Cocteau dessine seul ou à quatre mains avec le jeune peintre Raymond Moretti. Les Gitans, rencontrés lors d’un voyage dans la péninsule ibérique, et qui l’initient au mystère du flamenco, font également l’objet de magnifiques pastels.

De manière générale, les années méditerranéennes de Cocteau donnent lieu à une production artistique empreinte d’une certaine joie de vivre, et ses personnages acquièrent parfois en guise d’œil un motif de poisson, évocation symbolique supplémentaire de cette mer tutélaire.