Jean Cocteau céramiste

En 1953, Jean Cocteau visite l’atelier Madoura à Vallauris, à l’invitation de Picasso qui y crée des céramiques avec Suzanne et Georges Ramié depuis 1946. Séduit par ce médium, Cocteau se prend au jeu, prête sa main à son ami pour la décoration d’une série d’assiettes et va jusqu’à en réaliser une lui-même. Pourtant il ne poursuit pas l’expérience, de crainte de devoir rester dans l’ombre du maître qui a entrepris de dominer la céramique comme il domine la peinture : « J’ai longtemps considéré la poterie comme le terrain de chasse de Picasso, sur lequel il serait dangereux de s’aventurer. »

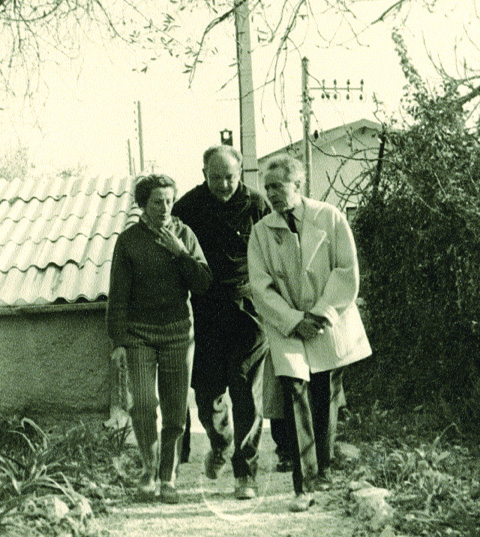

Mais quelques années plus tard, Cocteau découvre dans la boutique qui jouxte sa chapelle de Villefranche-Sur-Mer quelques poteries d’art réalisées par un couple de céramistes locaux, Philippe Madeline et Marie-Madeleine Jolly. Intrigué, il leur fournit plusieurs dessins, qu’ils s’empressent d’exécuter sous forme d’assiettes en guise de démonstration de leur savoir-faire : c’est le début d’une collaboration extrêmement féconde qui durera jusqu’à la mort du poète en 1963.

Cocteau a une approche toute particulière de l’art du céramiste, qu’il aborde comme un « apprenti », puis comme un « artisan ». Il choisit d’accorder une large place à la terre nue : « J’aime cette couleur de la terre pareille à celle des corps hâlés par le soleil et je la recouvre le moins possible. Je tâche de donner à mes dessins et à mes taches le charme d’un tatouage sur une peau. » En plus de l’émail et de l’engobe, largement employés par Picasso, il utilise une nouvelle technique de son invention, les crayons d’oxyde, bâtonnets de terre crue mélangée à des pigments qui lui permettent de dessiner sur ses pièces comme avec des pastels, avec une grande spontanéité. Avec l’aide de ses nouveaux amis, Cocteau créera plus de trois cents modèles — assiettes, plats, coupes, mais aussi vases, bijoux et objets modelés.