Études pour la salle des mariages de Menton

Le projet

En 1955, le Conseil Municipal de Menton décide de réaménager son hôtel de ville, et notamment de transformer l’ancienne salle des tribunaux en salle des mariages. Le 4 août de cette même année, Jean Cocteau découvre la ville à l’occasion du Festival de Musique, auquel il est invité : peu de temps après ce premier contact, le maire, Francis Palmero, lui montre la salle et lui propose de lui en confier la décoration.

Déjà engagé dans un autre projet de décoration, celui de la chapelle Saint-Pierre de Villefranche-sur-Mer, Cocteau commencera les travaux de la salle des mariages au printemps de l’année suivante. Il « trouve » en quelques jours les motifs des principales compositions — un couple d’amoureux, le mythe d’Orphée, une scène de noce exotique, un plafond allégorique — mais n’y attribue pas immédiatement un traitement graphique particulier. Après avoir obtenu l’approbation du maire, il fait agrandir et reporter ses motifs sur les murs avec l’aide d’une équipe de peintres.

C’est seulement alors que s’impose à lui la vision d’un style graphique nouveau : pour démarquer ces nouveaux décors de ceux de la chapelle de Villefranche, Cocteau a l’idée de les habiller de lignes colorées qui s’enroulent sous la forme d’arabesques et de spirales, remplissant toutes les surfaces. Il baptisera cette technique inventée tout particulièrement pour la salle des mariages « style de Menton », et, en tentant de remonter aux sources inconscientes de son inspiration, y verra l’influence des décors géométriques du palais antique de Cnossos : « Cnossos ! C’est le style minoen et le faste des princes de Crète, ce sont les lignes méandreuses du labyrinthe — voilà ce que je cherchais sans trouver. »

La salle des mariages sera inaugurée par Jean Cocteau le 22 mars 1958.

Les études

Les dessins préparatoires datent pour la plupart d’une période qui s’étend d’avril 1956 à août 1957. Ils permettent de suivre la progression du « style de Menton », depuis les premiers méandres quelque peu erratiques vers une méthode systématique où les lignes colorées s’enroulent sur elles-mêmes telles des spirales tout en suivant les contours du motif.

Dans la salle des mariages, le mur principal — celui auquel les mariés font face — représente un couple d’amoureux de profil, face à face ; la jeune femme coiffée de la capeline, large chapeau de paille mentonnais, et le jeune homme portant le bonnet typique des pêcheurs méditerranéens. Deux esquisses présentées ici montrent l’évolution de la composition vers la forme retenue par Cocteau.

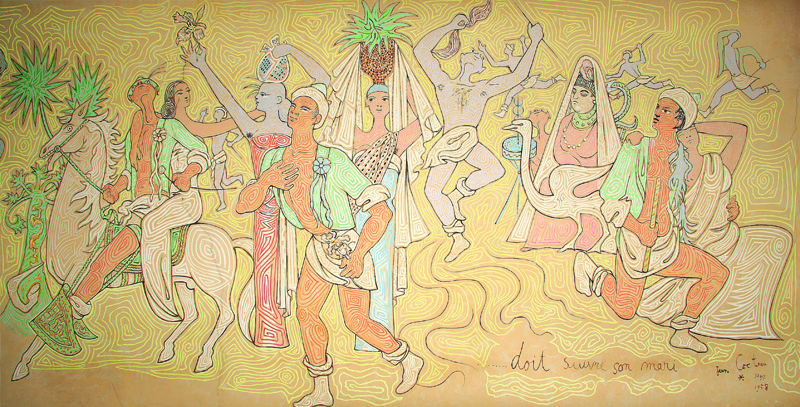

Un autre ensemble de dessins se rapporte à la scène figurée sur le mur de droite de la salle, qui représente une noce empreinte d’un orientalisme exubérant. Les personnages représentés — le couple de jeunes mariés à cheval, leurs amis en liesse, la mère du marié renfrognée et son ancienne fiancée en pleurs — sont assez proches de leurs formes finales retenues par Cocteau.

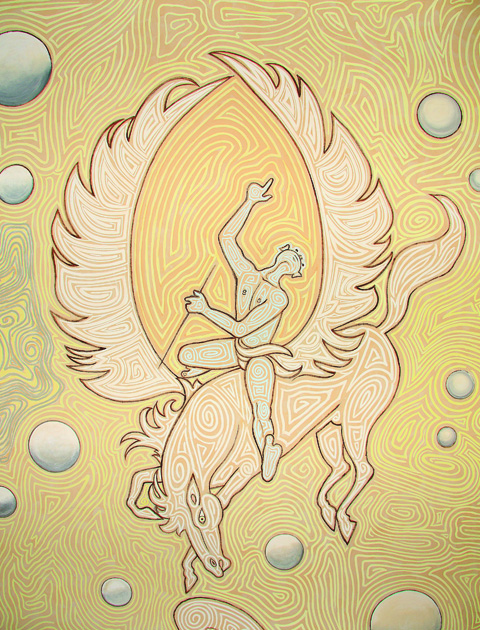

Une étude, intitulée Les Poètes, dévoile une première version de ce qui deviendra, après des modifications conséquentes, le motif du plafond de la salle des mariages. On y reconnaît cependant déjà Pégase, symbole de l’inspiration poétique — une allusion à l’art de prédilection de Jean Cocteau.

Liens externes :

Géolocalisation de la salle des mariages sur Google Maps

Présentation de la salle des mariages sur le site internet du musée Jean Cocteau

Visite virtuelle de la salle des mariages sur le site internet de la ville de Menton